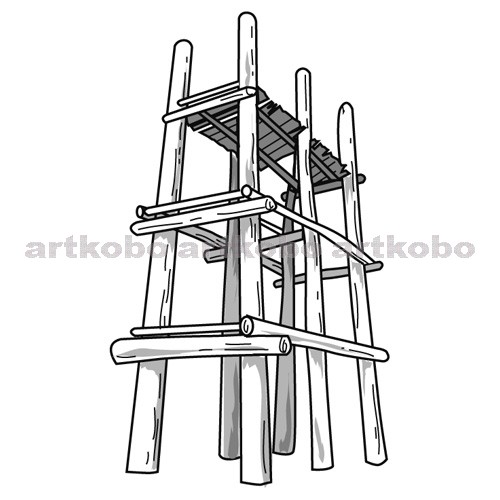

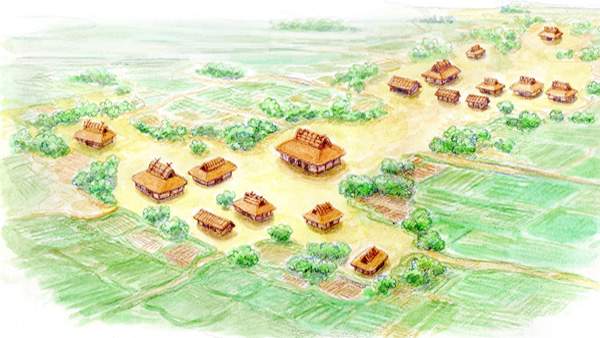

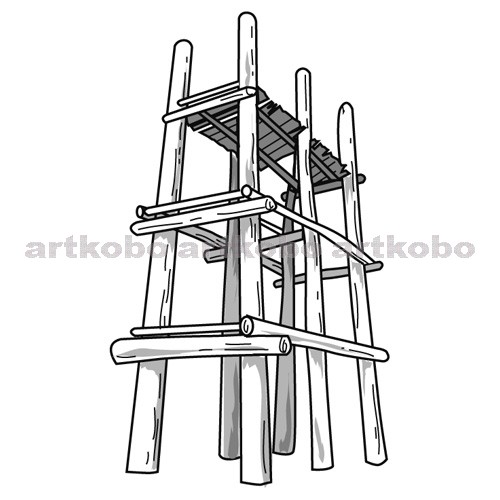

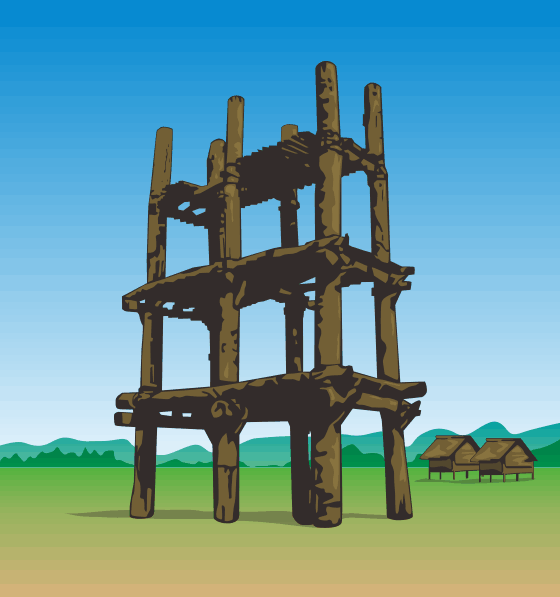

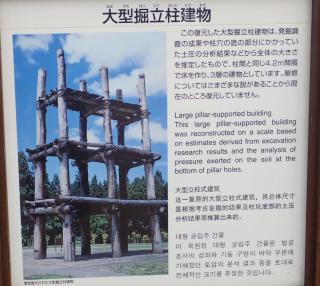

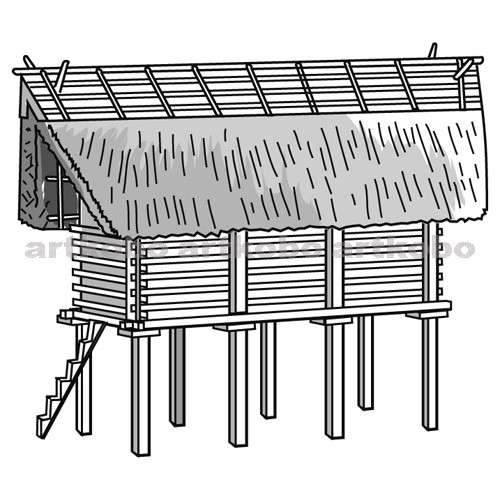

・掘立柱建物(手前) 床面積は6㎡で、西側に廂をもつ建物です。 ・掘立柱建物12(奥) 平成28年度の調査で検出した範囲を含めると、9間×Ⅱ.発掘された掘立柱建物の類型 古渡路遺跡では多数の柱穴が出土し、92棟の掘立柱 建物跡を確認することができた。建物跡を柱穴の並び方 から以下の5種に分類した(図3)。 梁間一間型と中世総柱型は、宮本長二郎文献13に高床の建物と推測されています。倉庫、葬制 に関連する施設などの用途が考えられます。 掘立柱建物の中で最も巨大なものは、遺跡 の北西端で見つかった大型掘立柱建物です。 用途としては、神殿、物見やぐら、モニュメ ントなどの説が唱えられています。

Web教材イラスト図版工房 S 高床倉庫 掘立柱建物 竪穴住居 パルテノン神殿 2

掘立柱建物跡

掘立柱建物跡-青森市 にある三内丸山遺跡 で,1994年に発見 された 大型掘立柱 建物 (通称 六本柱 :図1)は,40~4300年前 のもの である 。土 にかかった 木材 の加重 から ,14~23mの高さの 木柱 が柱 ばしら 建 たて 物 もの 、井戸、土坑、溝、小穴 などがあります。調査区の中央で、3間×3間の掘立 柱建物を確認しました。この建物の北東側3mの位置 にも柱穴列がみられますが、調査区外にのびるため 建物の規模はわかっていません。さらに、掘立柱建

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物 復元 北海道 北東北の縄文遺跡群

実施された.ここで扱う掘立柱建物跡等は第2次 調査で発見されたものである. 報告書で縄文時代の掘立柱建物跡等としている 遺構は東区の南西端から発見された1棟(S8) と柱穴列とした遺構(SA39)である. S8掘立柱建物跡は柱穴6本が亀'I」形に並び, 長llll方位は南北方向である.中軸線の柱間の芯々 距離約34m,東西方向(短辺)の柱間の芯々距離 は23~24mである静止画 kjce1jpg 600×400、 1226KB 三内丸山遺跡(縄文時代) ⇒ 集落(大型掘立柱建物) ⇒ 復元建物 大型堀立柱建物と大型竪穴住居 大型掘立柱建物は、遺構の大きさや柱の太さから、大型の高床建物であり、m以上の高さがあったのではないかと考えられる。掘立柱建物 (ほったてばしらたてもの、ほりたてばしらたてもの)は、地面に穴を掘りくぼめて 礎石 を用いず、そのまま柱( 掘立柱 )を立て地面を底床とした建物。 脚注 ^ このほか、遺跡の立地を考慮してサケを干すための施設とする説も提出されている。 また、1間四方のものについては、貯蔵用倉庫説もある ^ 今日の異種基礎にあたる。 なお、現在では

3 で分かるように竪穴式の掘立柱構造である。 写真1 三内丸山遺跡の復元大型掘立柱構造 写真2 三内丸山遺跡の復元大型竪穴式建物 写真3 写真2の内部の掘立柱構造 1 GBRC Vol42 No4 1710 随想 建築構造のはなし 九州大学 名誉教授 松井 千秋掘立柱建物 奈良時代中期の遺構は、掘立柱建物と小溝、土坑に限られます。 建物はいずれも軸を南北にとり、整然と並んでいます。 建物は3間×4間のものを中心に3間×5間、2間×3間の建物があります。 規模の大きい建物には一面あるいは二面に廂(ひさし)を持つものも多く、建物としてはしっかりした構造になっています。 柱穴は方形で、一辺60~80cmと大きい建物との集落内におけるIY1確な差異を明らか I研究のための視点、 l独立棟持柱建物に均する研究史とII 号越の所在 独立棟持柱建物1) に関する研究は, 1991 年,弥生時代の掘立柱建物をテーマとした

掘立柱建物と土坑 調査区北西隅に2間×3間の掘立柱建物が見つかりまし た。柱間は18m等間で、柱穴からは室町時代の土器片が出土 しました。 土坑があります。室町時代の土坑を伴う掘立柱建物の発見例 は少ないのですが、県内では鮠 はい 川西 かわにし掘立柱建物に伴うものと思われる幅約50㎝の浅い溝から出土した。 遺跡の中心となる時期(9世紀前半)と重なる。 南北方向に数棟の大型建物群が連なるエリアの南端部にあたる。 写真3 出土帯金津田遺跡051掘立柱建物群と区画溝(鎌倉時代) 巻頭カラー1 私部南遺跡061 第1調査区 大形円形住居(弥生時代前期末

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物と大型竪穴住居 ふらりぶらりの旅日記

File 三内丸山遺跡大型掘立柱建物 Jpg Wikimedia Commons

静止画 kjca1jpg 600×400、 1381KB 三内丸山遺跡(縄文時代) ⇒ 集落(大型掘立柱建物) ⇒ 大型掘立柱建物 大型堀立柱建物跡 平成6年7月に集落の北西側から6個の大きな柱穴が発見された。 巨大な木柱による掘立柱建物跡などの相次ぐ発見は、県民のみならず、全国的に極めて高い関心を喚起弥生時代の掘立柱建物 埋蔵文化財研究会 マイゾウ ブンカザイ ケンキュウカイ 埋蔵文化財研究会第29回研究集会実行委員会事務局 マイゾウ ブンカザイ ケンキュウカイ ダイ29カイ ケンキュウ シュウカイ ジッコウ イインカイ ジムキョク 関連文献 1件掘立柱建物 という構造の建築物 例文帳に追加 a building constructed with the base of the pillars placed directly in the earth without foundations EDR日英対訳辞書 それらは地面に穴を 掘 って 柱 の根本を固定する 掘立柱建物 である。 例文帳に追加 Those were Hottate bashira ( earthfast

2 竪穴住居 掘立柱建物

三内丸山遺跡の竪穴住居 掘立柱建物の復元建造物 Stock Photo Adobe Stock

古墳時代 大型掘立柱建物 西大寺東遺跡 西隆寺 平安時代 掘立柱建物 西大寺 奈良時代 古墳時代以前 掘立柱列 土坑 度 柱穴 掘立柱塀 掘立柱 東西棟建物 掘立 柱建物 柱筋 大型建物 堀立柱建物 年輪年代 縄紋 弥生時代 竪穴建物 佐紀古墳群 奈良市教育委員会郭内の建物の姿について知りうる資料も,二・ 三の絵巻物などに描 かれたものにすぎなっ た。しかし,昭和42年から始まった福井県の一 乗谷朝倉氏遺跡の発掘調査を契機として,各地 で中世域郭の調査が行われ,多くの掘立柱建物掘立柱建物の側柱 〈詳細は、掘立柱建物 を参照〉 柱を用いた祭礼 編集 日本国内では長野県 諏訪大社の御柱祭が著名である。諏訪大社は諏訪湖をはさんで上社と下社に分かれ、さらに上社は前宮と本宮、下社は春宮と秋宮に分かれる。

Provided By Aomori City Dmo Picture Of Aomori Aomori Prefecture Tripadvisor

国指定史跡 津島遺跡 掘立柱建物 住居 の写真素材

発掘調査は4箇所の地区に分けて行い、3区と呼称した地区から1棟の掘立柱建物跡(S B5303)を検出した。 この建物跡は、周囲を塀または柵列によって取り囲まれた2間四方 の総柱建物で、鎌倉時代に建てられたものと想定した。 調査を進めて行く段階で、中心となる建物が前記のように柵か塀に囲まれた狭い空間に 配置されていること、本建物の近辺に他の建物が大脇 潔 近畿大学, 文芸学部, 教授 () 式年造替の目安とされる年程度では柱に顕著な腐朽は認められず、また古記録からも掘立柱式の神社建物は実際は30〜40年以上存続し、その最高記録は60年にも達することが知られた。 宮殿・官衙遺跡では、天皇の即位や制度の改革に伴う改築や礎石建物への改変がかなり頻繁に行われたこともあり、式年造替を原則とする防府市歴史用語集 掘立柱建物の用語解説 地面に穴を掘り、そこに柱を立てた建物。 四すみとその間に柱を立てますから、建物のあったところには四角形に柱がならびます。

掘立柱 Wikipedia

大型掘立柱建物と大型竪穴住居 青森市三內丸山遺迹的圖片 Tripadvisor

三内丸山遺跡の掘立柱建物跡 高床式倉庫跡 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

掘立柱建物 Wikipedia

掘立柱建物 Wikipedia

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物跡 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ট ইট র 大型掘立柱建物跡 হ য শট য গ

掘立柱建物 Wikipedia

青森県三内丸山遺跡 大型掘立柱建物の写真素材

こちさの旅の記録 2014 2017

三内丸山遺跡大型掘立柱建物の写真素材

河後森城の写真 掘立柱建物 厩部分 攻城団

大型掘立柱建物

奈良 平安時代 掘立柱建物 古代服部郷

大型掘立柱建物portal In Sawabe Aomori Japan Ingress Intel

三内丸山遺跡

73 Best 掘立柱建物 Images Stock Photos Vectors Adobe Stock

大型掘立柱建物 三内丸山遺跡 青森県青森市大字三内字丸山 の写真素材

大型掘立柱建物 の画像素材 日本 国 地域の写真素材ならイメージナビ

大地の会 会報38号5

掘立柱建物 復原 Reconstructed Pillar Supported Structures Flickr

大型掘立柱建物と大型竪穴住居 青森市三內丸山遺迹的圖片 Tripadvisor

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物跡 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

堀立柱建物 高床倉庫 大型堀立柱建物 大型竪穴住居

大型掘立柱建物 青森市 三内丸山遺跡の写真 トリップアドバイザー

三内丸山 6本柱 見学 来年1 6月休止 行政 政治 選挙 青森ニュース Web東奥

大型掘立柱建物 復元 改修工事のお知らせ 特別史跡 三内丸山遺跡

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物 復元

安城市 平成23年度の調査

三内丸山遺跡 掘立柱建物 復元

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物 復元 北海道 北東北の縄文遺跡群

圧巻の大きさの大型掘立柱建物 Izobrazhenie Sannai Maruyama Site Aomori Tripadvisor

掘立柱建物 写真共有サイト フォト蔵

三内丸山遺跡 掘立柱建物 復元

Web教材イラスト図版工房 S 高床倉庫 掘立柱建物 竪穴住居 パルテノン神殿 2

三内丸山遺跡の大型掘立柱建物 写真素材 5054 フォトライブラリー Photolibrary

講義録 古代の日本建築はどう変わったか 新 筑紫潟の風

三内丸山遺跡特設ページ 青森市観光情報サイト あおもり案内名人

展示学习馆 八雲立つ風土記の丘

三内丸山遺跡の大型掘立柱建物 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

大型掘立柱建物 復原 Reconstructed Large Pillar Supported Structur Flickr

Tobiyama Castle Dug Standing Pillar Building A Collection Of Photographs Of Japanese Castles

大型堀立柱建物のある三内丸山遺跡のイラスト コピペできる無料イラスト素材展

大型掘立柱建物 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

掘立柱建物 Wikipedia

山内丸山遺跡 復元された大型掘立柱建物 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

掘立柱建物 青森市 三内丸山遺跡の写真 トリップアドバイザー

北海道 北東北の縄文遺跡群 世界文化遺産登録へ イコモス 写真特集1 15 毎日新聞

73 Best 掘立柱建物 Images Stock Photos Vectors Adobe Stock

2 竪穴住居 掘立柱建物

国指定史跡 津島遺跡 掘立柱建物 工房 の写真素材

青森の旅 その3 青森市 三内丸山遺跡 2 大型掘立柱建物 質素な写真展示室

講義録 古代の日本建築はどう変わったか 新 筑紫潟の風

大型掘立柱建物 三内丸山遺跡 Tabimame

三内丸山遺跡とは 特別史跡 三内丸山遺跡

Blog 福島市立小 中 特別支援学校ポータル

上の山遺跡 現地説明会

堀立柱建物 高床倉庫 大型堀立柱建物 大型竪穴住居

三内丸山遺跡 掘立柱建物 復元

青森県 三内丸山遺跡の大型掘立柱建物の写真素材

三内丸山遺跡 掘立柱建物 蕗ちゃんの道草日記

Tobiyama Castle Dug Standing Pillar Building A Collection Of Photographs Of Japanese Castles

掘立柱建物 まちクエスト

フォト旅日記zrp1902 三内丸山遺跡 掘立柱建物02 一日一感動 楽天ブログ

Web教材イラスト図版工房 S 高床倉庫 掘立柱建物 竪穴住居 パルテノン神殿 1

御所野遺跡 配石遺構と掘立柱建物 北海道 北東北の縄文遺跡群

三内丸山遺跡 掘立柱建物跡 の画像素材 写真素材ならイメージナビ

縄文アートのオンラインショッピングサイト Jomo T 大型掘立柱建物跡 六本柱建物跡 Detail

三内丸山遺跡の竪穴住居 掘立柱建物の復元建造物 Stock Photo Adobe Stock

音衛門の栗の木探訪 三内丸山遺跡編

北海道 北東北の縄文遺跡群 將被列入世界文化遺產 阿比丁聊日本

掘立柱建物 Wikipedia

建物

三内丸山遺跡 大型掘立柱建物 復元

ファイル 近江国庁跡 掘立柱建物跡 Jpg Wikipedia

宇都宮 J 4号掘立柱建物跡 復元建物 縄文文化発信サポーターズ

三内丸山遺跡の大型掘立柱建物 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

寺社建築文化財の探訪 tias 縄文時代の掘立柱の遺構を探訪します

掘立柱建物に住む なぶんけんブログ

礎石建物と掘立柱建物跡

縄文時代に栽培されていたダイズ Foodwatchjapan

高速バスで上野から青森へ 縄文遺跡 三内丸山遺跡の見学へ アジアバックパッカートラベル

三內丸山遺跡 穿過隧道就回到5000年前 Tokyo Taipei

河後森城の写真 西第十曲輪 掘立柱建物 攻城団

堀立柱建物 高床倉庫 大型堀立柱建物 大型竪穴住居

三内丸山遺跡とは 特別史跡 三内丸山遺跡

三内丸山遺跡

Adeac アデアック デジタルアーカイブシステム

山内丸山遺跡の大型掘立柱建物 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

山内丸山遺跡の茅屋根掘立柱建物 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

掘立柱建物に住む なぶんけんブログ

青森県 三内丸山遺跡 掘立柱建物の写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

三内丸山遺跡 掘立柱建物 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

大型掘立柱建物 杉本 龍一のブログ I Am A 古民家鑑定士

0 件のコメント:

コメントを投稿